Para la mayoría de las personas el año bisiesto supone que febrero tendrá 29 días y que los nacidos en ese día cumplen los años de cuatro en cuatro. En realidad, los años bisiestos tienen que ver con el incansable deseo humano de “normalizar”, y por tanto de dominar una unidad temporal que hemos denominado AÑO, por medio del CALENDARIO. Veámoslo:

Desde los albores de la humanidad, nos hemos percatado que hay hechos que suceden “antes” y otros “después”. Simultáneamente, mirando al cielo, hemos contemplado algunos fenómenos astronómicos: el amanecer y puesta del Sol, la cambiante porción iluminada de la “cara” de la Luna, que hay unas determinadas estrellas cuando hace calor y otras cuando hace frío en los días de corta iluminación, los eclipses, etc. Todos estos fenómenos tienen un denominador común: son cíclicos. Los ciclos se caracterizan por definir un periodo de tiempo en el cual se vuelve una y otra vez a la posición inicial o de partida, es decir, son “repetitivos”. Con todas estas premisas, no es de extrañar que el ser humano realizase uno de sus inventos más apasionantes: EL TIEMPO, sustentando su medida en la mudanza cíclica del cielo, es decir, en FUNDAMENTOS ASTRONÓMICOS. Y a esta cuarta dimensión la he llamado “invención” y no descubrimiento, ya que se trata de crear algo que es etéreo pero que es útil, y en este caso, además “incómodo”, debido a que es algo que no podemos controlar y, como veremos, no hay manera de que coja un número entero de días en un mes, ni en un año, ni en una fase lunar.

La unidad básica en la medida del tiempo es lo que llamamos DÍA, concretamente el día solar, ya que es la reaparición cíclica de este astro sobre el horizonte la que lo define. Todos sabemos que este fenómeno se asienta en la ROTACIÓN de nuestro planeta sobre su eje.

Por debajo de esta unidad tenemos otras, las horas, los minutos, los segundos, encargadas de medir “trocitos de día” y para ello, nos servimos de los relojes. El anteriormente mencionado día solar tiene una duración “media” de 24 horas (ningún día solar tiene la misma duración pero su media es de 24 horas). Por encima, y agrupando días, tenemos los CALENDARIOS con sus semanas, meses, años y siglos.

El mes se sustenta en el ciclo de las fases lunares, es decir, el periodo de tiempo transcurrido de una “Luna Nueva a la siguiente”, o de “Creciente a Creciente”, etc. Ahora tendrá sentido para muchos la frase: “Toro Sentado nos abandonó hace tres lunas”, es decir, este señor dejó la tribu hace tres meses. Las fases tienen su fundamento en la órbita de la Luna entorno a nuestro planeta. Esta unidad temporal se denomina MES SINÓDICO, y se cuantifica en 29,53 días solares medios, es decir, de 24 horas de duración. El mes se divide en cuatro semanas y cada una le corresponde la duración de “un cuarto de fase lunar”. Siete días tiene la semana, cada uno de ellos en homenaje a los siete astros visibles en el cielo a simple vista: El Sol, La Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

¿Y el AÑO? ¿Cuál es el fenómeno astronómico que lo sustenta? La mayoría de las personas responderían: “La TRANSLACIÓN de la Tierra entorno al Sol”. Para calcular el tiempo que dura el año podríamos tomar como referencia una estrella. Con un cronómetro podríamos medir desde una alineación de la Tierra con la mencionada estrella, hasta que ésta se volviese a repetir. El instrumento arrojaría un valor de 365,256363 días solares medios, este sería un AÑO SIDÉREO. Pero este tipo de año sólo nos sirve a los astrónomos.

En la vida “normal” el año que utilizamos es el que denominamos AÑO TRÓPICO, el cual se basa en el ciclo de las ESTACIONES. Tiene una duración de 365,242198 días solares medios (365 días 5 h 48 m 45,9 s), siendo este periodo de tiempo el que transcurre desde el comienzo de la primavera hasta el siguiente. Las estaciones son consecuencia, no de lo lejana que se encuentre la Tierra del Sol, sino de la translación y de que el eje de rotación está inclinado. Con el control del transcurrir de las estaciones estamos asegurando nuestro sustento con la práctica de la AGRICULTURA, ya que ésta sigue los ciclos de la vida natural, los cuales, a su vez, se corresponden con una determinada estación: “La naturaleza renace en Primavera de su momentánea muerte invernal, alcanza el apogeo en Verano, preparándose para el Invierno durante el Otoño”.

Y ahora enlazamos con los calendarios. El primer calendario de 365 días de duración se lo debemos a los egipcios. Pero éstos se dieron enseguida cuenta de que el cíclico transcurrir de las estaciones no se adecuaba a este patrón. Concretamente, la inundación del Nilo, la cual es estacional, no se podía predecir con la utilización de este calendario. Ya que el patrón en la subida de las aguas era de vital importancia para esta cultura, ya que se jugaban las cosechas, rompieron con este calendario adecuando a la repetitiva aparición de la estrella Sirio antes que el Sol saliese, para preparar sus acequias y brazales ante la inminente inundación. Nosotros podemos hacer algún pequeño cálculo y descubrir como su calendario se iba desfasando al ser un cuarto de día más corto respecto del ciclo de las estaciones.

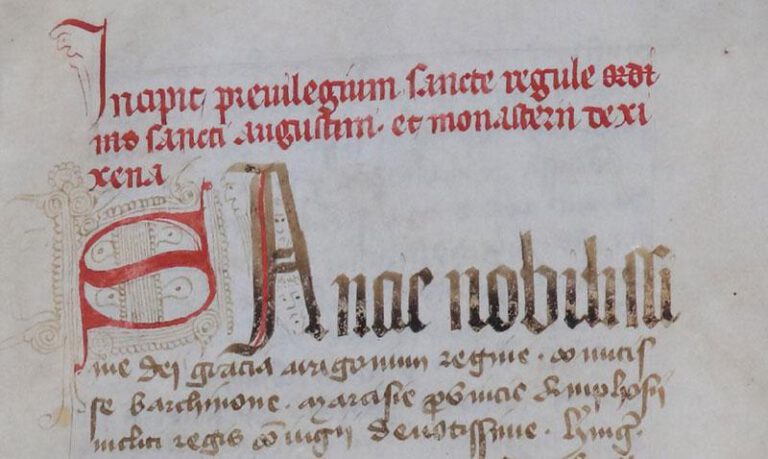

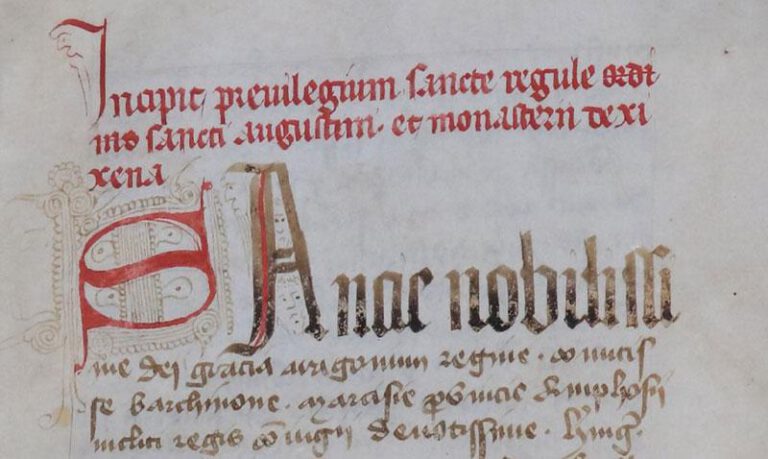

En el tiempo de CLEOPATRA y la invasión romana por JULIO CÉSAR, la civilización egipcia decidió regalar al romano, posiblemente para demostrar su supremacía cultural, con la primera adecuación de un calendario: El CALENDARIO JULIANO, el cual se basa en un año con 365,25 días solares medios de duración. Y para cumplirlo se acordó que cada cuatro años existiese uno con 366 días. ¿Y como decidieron que día se debía repetir cada cuatro años?

En el calendario romano no se contabilizaban los días del mes como lo hacemos nosotros, sino que se contaban los días que faltaban para alcanzar el primer día del mes siguiente. Este primer día se definía como “LAS CALENDAS”, de este término deriva la palabra calendario. Y para llevar a cabo la normalización de repetir un día cada cuatro, decidieron que fuera el día siguiente para que faltasen seis días para llegar a Marzo, y a este día lo denominaron: BIS SEXTUS DIES ANTE CALENDAS MARTII, es decir BI-SEXTO (BI-SIESTO) día antes del primero de marzo. Bueno ya sabemos de donde, y el por qué del nombre de este año “especial”.

Pero este AÑO JULIANO sigue siendo un poco más largo que el trópico, y la iglesia católica hizo algo al respecto en 1582, ya que el DOMINGO DE PASCUA (el cual rige el orden dentro del año de las fiestas de guardar de la misma) se desfasaba casi dos semanas respecto a su definición astronómica: “Será el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera”. Es por ello que el Papa GREGORIO XIII instauró LA REGLA PARA LOS AÑOS BISIESTOS: “Sólo serán bisiestos los años finiseculares (finales de centuria) divisibles por 400, los demás lo serán cada cuatro”. De esta forma 1600 fue bisiesto y 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. El último bisiesto finisecular ha sido el 2000.

El calendario gregoriano ajusta a 365,2425 días la duración del año, lo que deja una diferencia de 0,000300926 días al año de error respecto al año Trópico, pero esto no nos debe preocupar hasta dentro de unos 3000 años.

Sólo me resta felicitar a los tetra-cumpleañeros, y que vean que con respecto a esa deficiencia de cumplir años de una forma especial, son protagonistas de LA ASTRONOMÍA COTIDIANA o de cada día.

Ángel Biarge Bitria

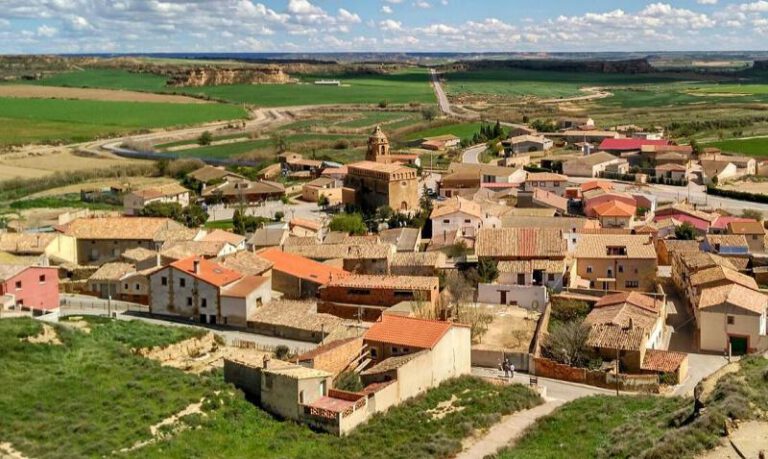

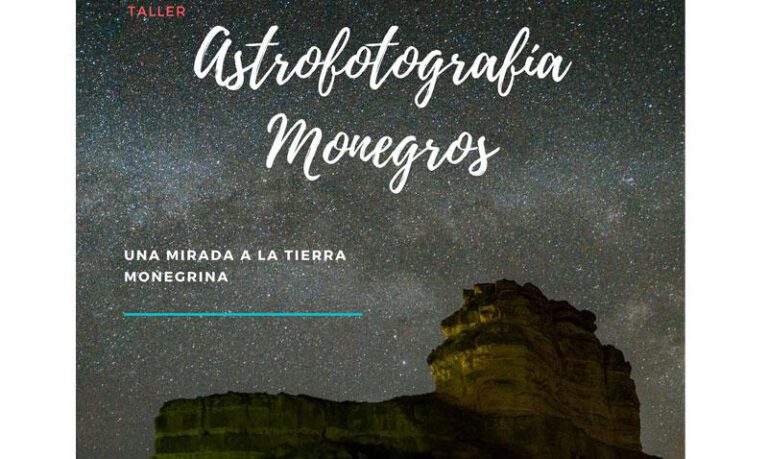

AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA DE GRAÑÉN