Antes de definir este fenómeno astronómico debemos conocer un poco a uno de sus protagonistas: los cometas. Los cometas son cuerpos pertenecientes a nuestro Sistema Solar que no sobrepasan varios kilómetros de diámetro. Están compuestos de lo que se denomina “hielo sucio” (agua, CO2 helado, amoníaco, hierro, metano y silicatos). Podemos encontrarlos en dos “hogares” o ubicaciones: la primera es la denominada nube de Oort. Esta zona se encuentra entre 50.000 y 100.000 Unidades Astronómicas (UA= distancia media entre el Sol y la Tierra). Es ahí donde este material se encuentra en equilibrio gravitacional con respecto a nuestra estrella y a las estrellas más cercanas. Es decir, esta nube está en los confines del Sistema Solar.

Cuando por alguna razón se rompe ese equilibrio, los cometas pueden “caer” hacia el Sol o salir despedidos al espacio. De los segundos ya no sabremos más. También puede ocurrir con algunos de los primeros al orbitar el Sol en una trayectoria hiperbólica o parabólica. Otros quedarán atrapados en trayectorias elípticas, por lo cual orbitarán periódicamente en torno al Sol, convirtiéndose en cometas de periodo corto (duración de una órbita menor o igual a 200 años). Éstos cometas periódicos no van más allá de la órbita de Neptuno, llegando a lo que denominamos el Cinturón de Kuiper.

Las trayectorias son curvas cónicas. Depende de la velocidad del cuerpo que orbita, en este caso del cometa, esa curva será cerrada (elíptica) o abierta (hipérbola o parábola). Pero cuando en su “visita” al Sol sobrepasan la órbita de Júpiter, la radiación y el viento solar se hacen patentes “arrancando” material del cuerpo cometario: aparecen las colas.

Sí, existen dos colas: La cola iónica o de plasma, de un color azulado, formada por partículas ionizadas, y la cola de polvo formada por una ingente cantidad de pequeñísimos fragmentos de material cometario.

La primera es producida por el efecto del viento solar. Este viento está compuesto por electrones y protones lanzados a altísimas velocidades desde la atmósfera solar. Estás partículas chocan con la superficie del cometa y debido a su alta energía cinética desprenden material cometario, el cual se ioniza y sale disparado en dirección contraria al Sol obedeciendo las fuerzas eléctricas y magnéticas que le impone el viento solar.

La cola de polvo se debe a la radiación, la cual sublima el material del núcleo cometario. Este material es neutro eléctricamente hablando, pero es afectado por las leyes de la mecánica (tiene masa), y por tanto, la cola de polvo se extiende en dirección contraria al Sol, “doblándose” en sentido opuesto a la trayectoria del cometa.

​

Ambas colas superan los 10 millones de kilómetros de longitud, siendo la de plasma mucho más larga que la de polvo. Esta cola de polvo será nuestra protagonista.

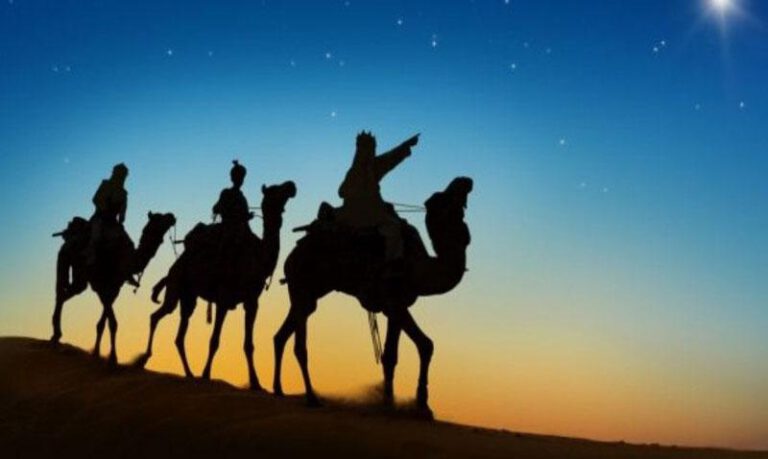

Ahora veamos qué pasa con ese polvo cometario. Las partículas de polvo quedan “marcando” la trayectoria de la órbita del cometa, al modo de “las migas de pan en el cuento de Hansel y Gretel”. Si estas “miguitas”, cuyo tamaño no supera al grano de la azúcar refinada, son interceptadas por nuestro planeta, al coincidir su órbita con la del cometa, penetrarán en nuestra atmósfera a la no desdeñable velocidad de 30 km/segundo (la velocidad orbital media de Tierra). La fricción con las moléculas atmosféricas es tan grande que la “mota” de polvo se volatiliza, no sin antes hacer brillar a las primeras dejando el “efímero trazo” de una “estrella fugaz”. De esta forma podemos deducir que cada “lluvia de estrellas” está relacionada con un cometa y que el fenómeno se producirá cíclicamente cada vez que la Tierra pase por una zona específica de su órbita, repitiéndose una y otra vez con alguna pequeña diferencia.

Estas diferencias pueden ser en el tiempo, el fenómeno puede acontecer alrededor de un día determinado. Otra diferencia es en el número de trazos, siendo consecuencia de la densidad de partículas de polvo de la zona que atraviese la Tierra. Esta densidad se ve afectada por el periodo orbital del cometa (cuanto más tiempo hace que paso, menos densidad) y de la actividad solar que desprendió el material cometario (cuanta más actividad, mayor densidad).

Así mismo, el máximo de una lluvia de estrellas (cuando más partículas penetran en la atmósfera terrestre) se produce a última hora de la noche, antes del alba. La zona de avance de la Tierra (donde va acontecer el amanecer) se comporta como un “parabrisas” de un coche, limpiando de material cometario la trayectoria orbital terrestre.

Donde no hay diferencia es en la radiante o zona del cielo de donde “parecen” venir las fugaces. Cada lluvia de estrellas tiene su radiante: por ejemplo, en nuestra zona es famosa la lluvia de estrellas denominadas “Perseidas”. Su origen es consecuencia del paso del cometa 109P-Swift-Tuttle, acontecen alrededor del día 12 de Agosto y su radiante se encuentra cerca de la constelación de Perseo (por ello su nombre). Las “Leónidas” es una lluvia de estrellas consecuencia del cometa Tempel-Tuttle, su máximo acontece alrededor del día 18 de Noviembre, y es obvio que la radiante está en la constelación de Leo. Las “Líridas”, con radiante en la constelación de La Lira, el causante es el cometa Thatcher (C/1861 G1), aconteciendo en el mes de Abril. En la lluvia de las “Acuaridas”, con radiante en el “Jarro” de Acuario, el protagonista es el polvo dejado por el más famoso de los comentas: el Halley.

​

Para observar este fenómeno astronómico no es necesario un telescopio, ni un prismático. Lo que se necesita es huir de la contaminación lumínica, es decir, alejarnos de las zonas con emisión de luz y esperar que la Luna no esté en el cielo. Un buen complemento es una tumbona o una manta para esperar cómodamente dirigiendo nuestra mirada en dirección de la radiante. Es muy interesante hacer un cuenteo por minuto de los trazos habidos.

Mari y Ángel. Astronomía de Grañén.