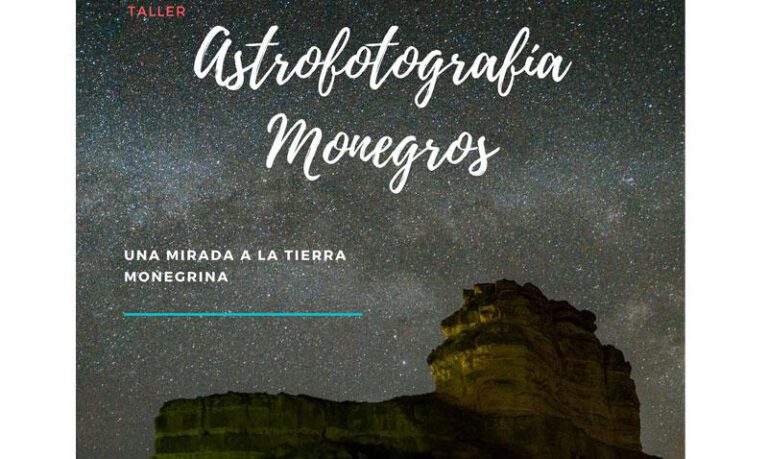

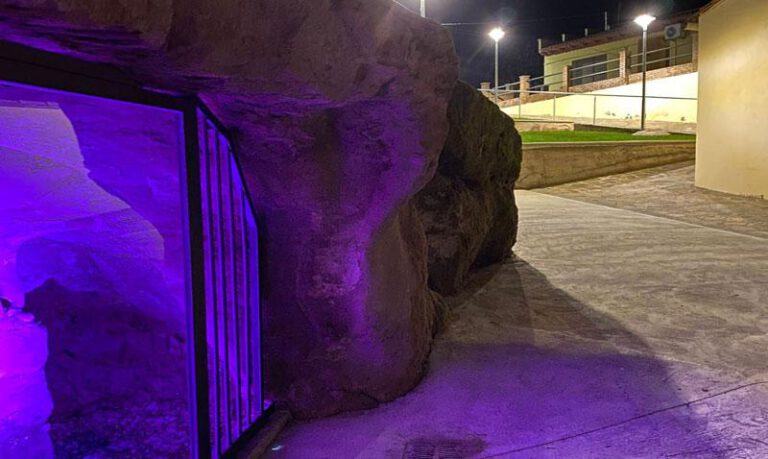

Madrugada del lunes 28 de septiembre, sobre las 04:20 horas, en el cielo de Los Monegros (y de todo el hemisferio nocturno) la Luna Llena no tiene el aspecto corriente, no es pálida y amarillenta: ¡La Luna es roja, una “Luna de Sangre”!

Es así como se conoce, o se denomina popularmente, un fenómeno astronómico que es bastante habitual: un eclipse total de Luna.

Pero, ¿cuál es la naturaleza de este fenómeno astronómico?

En primer lugar, llamamos eclipse al paso de un astro entre nosotros y otro más alejado del primero, lo que produce, desde nuestro punto de vista, la desaparición total o parcial de la imagen del segundo. Es decir, lo que los clásicos denominaron “Sicigia”, que no deja de ser más que la alineación real de tres cuerpos en el espacio. Estos tres astros, en nuestro caso, son el Sol, la Tierra y la Luna, que dicho sea de paso están en una incesante danza entre sí.

En esta incansable danza los tres astros llegan, en ocasiones, a alinearse. Tenemos dos clases de eclipses según el orden de alineación: Los solares, cuando la Luna se interpone entre nosotros y el Sol, y los eclipses de Luna, siendo la Tierra quien se coloca entre los otros dos astros.

Con lo mencionado hasta ahora podríamos deducir que debería producirse un eclipse de Sol cada vez que la Luna está en fase Nueva, o de Luna cuando ésta se encuentra en fase Llena (como ocurre en la fecha de encabezamiento). Es decir, en el intervalo de un mes deberíamos tener dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna, ambos separados 15 días entre sí. Obviamente esto no ocurre siempre.

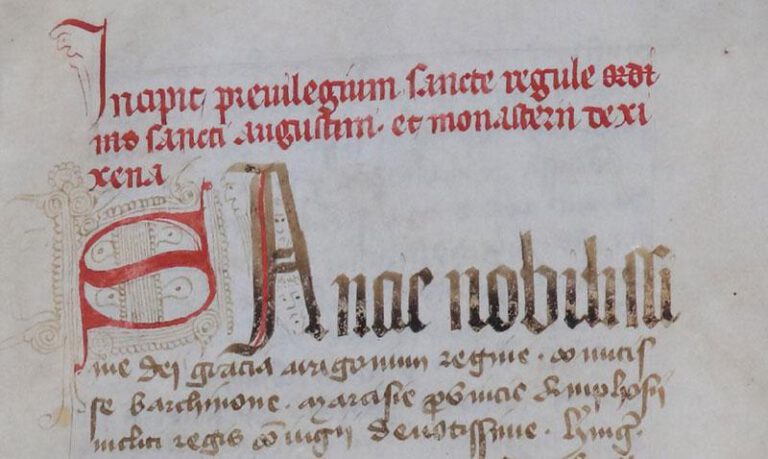

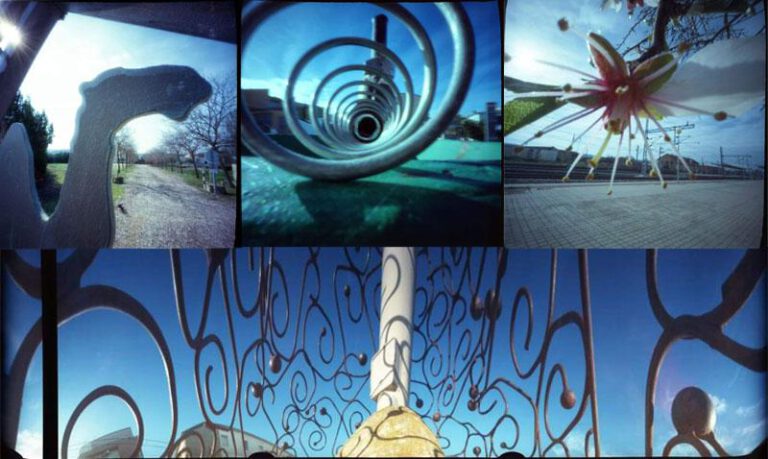

“Visualicemos la pista de baile” de nuestros protagonistas, lo que los astrónomos denominamos “el plano de la eclíptica” (fijaros que éste sugerente sustantivo tiene connotaciones sobre los fenómenos de los cuales hablamos): Imaginaros que el Sol es una naranja. Dividamos esta imaginaria naranja en dos mitades idénticas. Ahora cojamos un imaginario cartón muy plano. Colocamos encima y en el centro del cartón una de las mitades de la naranja, por debajo y coincidente con la anterior, colocamos su homónima. Ahora hagamos “el cambio de variable”. El Sol es la naranja y el cartón será “el plano de la eclíptica”. En este plano (o “cartón”) es, con pequeñas desviaciones, por donde orbitan todos los planetas del Sistema Solar, entre ellos, el nuestro (nº 1 en la imagen adjunta).

Ahora nos fijamos en nuestro contexto cósmico más próximo: La zona cercana a la Tierra, de forma que podamos ver la elipse de la órbita lunar (nº 3 en la imagen. Recordemos que una elipse es una curva cónica cerrada y por tanto, define su propio plano). El plano orbital o la elipse orbital lunar está inclinado/a respecto al plano de la eclíptica 5º aproximadamente. De esta forma parte de la órbita lunar estará por encima y parte por debajo del plano eclíptico (recreación A en la imagen adjunta).

La elipse orbital lunar corta al plano de la eclíptica en dos puntos, los llamados NODOS (círculos nº4). Teniendo en cuenta el sentido orbital de la Luna, hay un nodo ascendente (cuando la luna pasa de abajo a arriba del plano eclíptico) y otro descendente (recíproco al anterior). Los nodos y La Tierra descansan sobre una línea denominada “línea de los nodos”, y ésta a su vez, sobre el plano eclíptico (en la imagen adjunta sería una línea que una los círculos rojos pasando por la Tierra).

Pero los nodos no están quietos y la línea homónima gira en sentido retrogrado sobre el plano eclíptico, es decir, de Oeste a Este respecto de las estrellas del zodiaco, invirtiendo 18.6 años en volver a encontrarse en el mismo punto de la eclíptica. La velocidad de desplazamiento no es uniforme.

Aunque todos los meses sinódicos se da una luna nueva y una luna llena, conjunción y oposición lunar respectivamente, la inclinación de la órbita lunar respecto de nuestro plano orbital (elíptico), hace que el cono de sombra del satélite, en fase nueva, pase por encima o por debajo de nuestro planeta, y que la Luna, en fase llena, pase por encima o por debajo del cono de sombra terrestre. (Posición “A” de la imagen).

Pero cuando la Luna se sitúa en uno de sus nodos (o muy próxima uno de ellos) y en fase nueva o llena, los tres astros (Tierra, Sol y Luna) se alinean y acontece un eclipse de Sol o un eclipse de Luna, respectivamente. (Posición “B” en la imagen anterior). En el eclipse de Luna, ésta se “zambulle” en el cono de sombra terrestre.

¿Qué puedo ver en un eclipse de este tipo? A diferencia de un eclipse de Sol, el eclipse lunar es admirado por todos los observadores que vean a la Luna sobre su horizonte. Al principio del eclipse, el borde de nuestro satélite se oscurece, primero de manera poco apreciable, posteriormente es más palpable. Después de una hora, la Luna ha entrado totalmente en la penumbra de la Tierra y ha perdido brillo, esta disminución de luminosidad es poco apreciable.

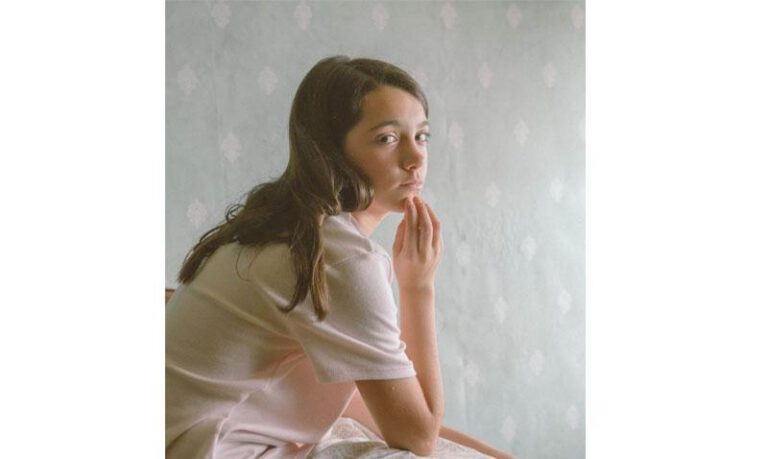

Seguidamente, aparece una escotadura negra que muerde el borde Este lunar, es la entrada en la sombra terrestre. Tal como esta escotadura se va haciendo mayor, con la ayuda de un telescopio, se puede seguir un “falso terminador” y disfrutar de la orografía lunar en un corto espacio de tiempo. La Luna puede permanecer eclipsada durante más de una hora y media. En la totalidad se produce el fenómeno de la “luna roja” (fotografía sobre el esquema). Este color se debe a la refracción de los rayos solares en la atmósfera terrestre (que actúa como una lente. La Luz blanca se compone de 7 colores, del azul al rojo. Este último es el que menos desvía la atmósfera terrestre y es el que incide sobre la superficie lunar), proyectando sobre la Luna matices comparables a los de una puesta de Sol. La iluminación de la Luna durante un eclipse depende de la contaminación de nuestra atmósfera: el polvo, las cenizas volcánicas en suspensión.

Transcurridos 18 años, 11 días y 8 horas, este eclipse (y todos) se volverá a reproducir. Este periodo de tiempo se denomina “El Saros”, conocido desde la antigüedad. El Saros es el tiempo necesario para que la Luna vuelva a estar en la misma fase y en el mismo nodo del eclipse inicial, además, el Sol también tendrá que estar alineado con este mismo punto nodal. El calculo del Saros tiene que ver con el calculo del mínimo común múltiplo de varios ciclos celestes. Pero en el próximo Saros, el eclipse lo verán mejor los norteamericanos que nosotros.

Ángel Biarge Bitria

AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA DE GRAÑÉN